新しい作品を作ろうと、いろいろ考えていても、いいアイデアが思いつかない時って結構あります。

新しい作品を作ろうと、いろいろ考えていても、いいアイデアが思いつかない時って結構あります。

だいたいの方向が決まっているけれど、それをどう形にするかの方法がなかなか思いつかない時は、こんな方法を取っています。

例えば、平面の丸い形でのデザインを作ろうとしているけれど、実際の模様やどんなステッチを使うか、配色も決まっていない場合、とりあえず、今まで作ってきた平面の丸い形の物をいろいろ作ってみます。

- 色も特に考えないけれど、段数ごとや編み目の変わり目では必ず色を変える。

- 今まで作っていた物とはビーズの種類を変えてみる。前は丸小ビーズのみで作っていた物であれば、それを特小ビーズとデリカビーズで作ってみるとか、ファイアーポリッシュを混ぜてみるなど。

- 途中で今まで作っていた物と変化してきても、そのまま続けてみる。

こんな感じで作っていると、同じパターンに陥っていた考え方から抜け出すことが出来て、途中で方向が決まることが結構あります。

また、こういう時には、練習用に置いてある古いビーズを使います。

また、こういう時には、練習用に置いてある古いビーズを使います。

以外にこれがいいヒントになることもあります。

使える物が限られているので、いつも使わないような配色の組合せで編んでみることになります。すごい配色になることもありますが、そのいつもと違う感じの意外な配色からイメージがわいたりすることもあります。

煮詰まってきた時ほど、ちょっと遊んでみる感じで気楽に作ってみると、案外スッと思いついたりするのかなと思います。

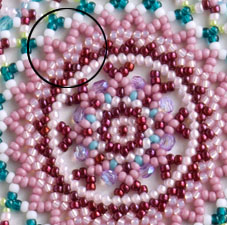

上の写真の明るく表示している部分です。

上の写真の明るく表示している部分です。

これは、プレイテッドヘリンボーンステッチの円形で、外側を常にビーズを2個にして編んだ物です。

これは、プレイテッドヘリンボーンステッチの円形で、外側を常にビーズを2個にして編んだ物です。

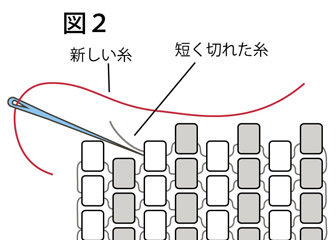

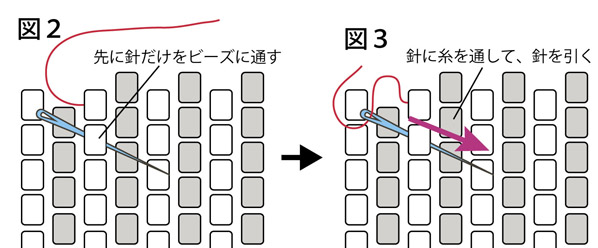

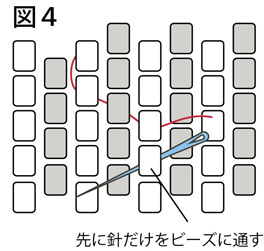

今度は、糸が出ているビーズの隣のビーズに、図2の時とは逆方向へ針のみを半分以上突き刺します。(図4)

今度は、糸が出ているビーズの隣のビーズに、図2の時とは逆方向へ針のみを半分以上突き刺します。(図4)