【材料】厚紙、カラーペーパー(好みの色や材質の用紙)、接着剤(木工用ボンドや液体のりなど)、カッター、糸、針、必要に応じて塩ビなどのプラスチックの板や両面テープ

【材料】厚紙、カラーペーパー(好みの色や材質の用紙)、接着剤(木工用ボンドや液体のりなど)、カッター、糸、針、必要に応じて塩ビなどのプラスチックの板や両面テープ

厚紙は、何枚か重ねて使うので、厚みが大きいほど作業が少なくて済みます。カルトナージュ用の厚紙には厚みの大きい物があります。

カラーペーパーは、質感や表面加工が様々な物があるので、イメージに合う物を用意します。私は、特種東海製紙のレザックシリーズの、レザック66(カーフ:仔牛の皮の質感)、レザック80つむぎ(つむぎ織り風にエンボス加工。上写真の茶色の部分)、レザック82ろうけつ(ろうけつ染め風。上写真の緑のフレーム部分)などをよく使います。

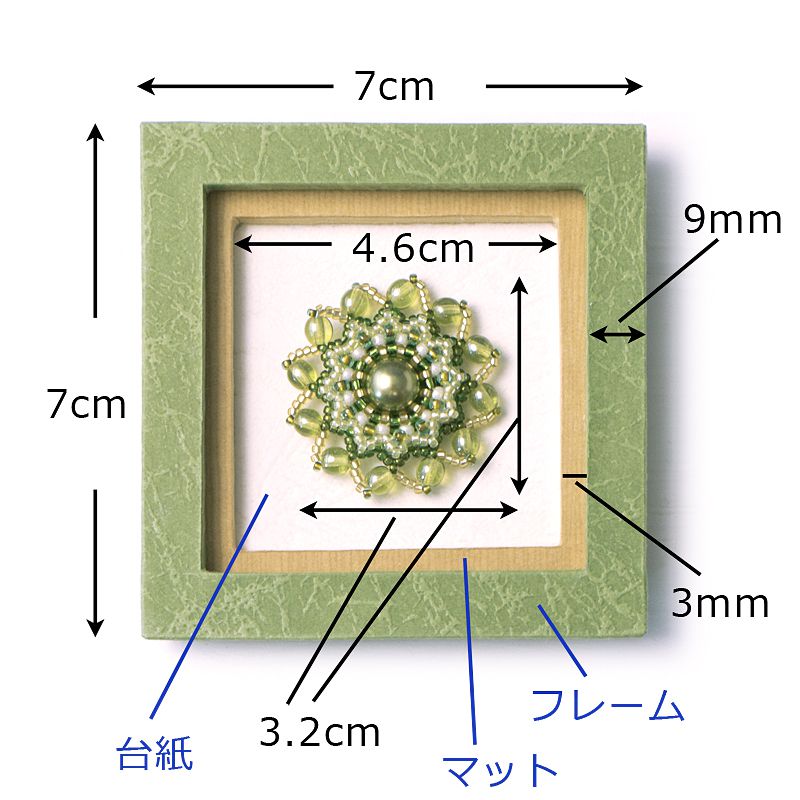

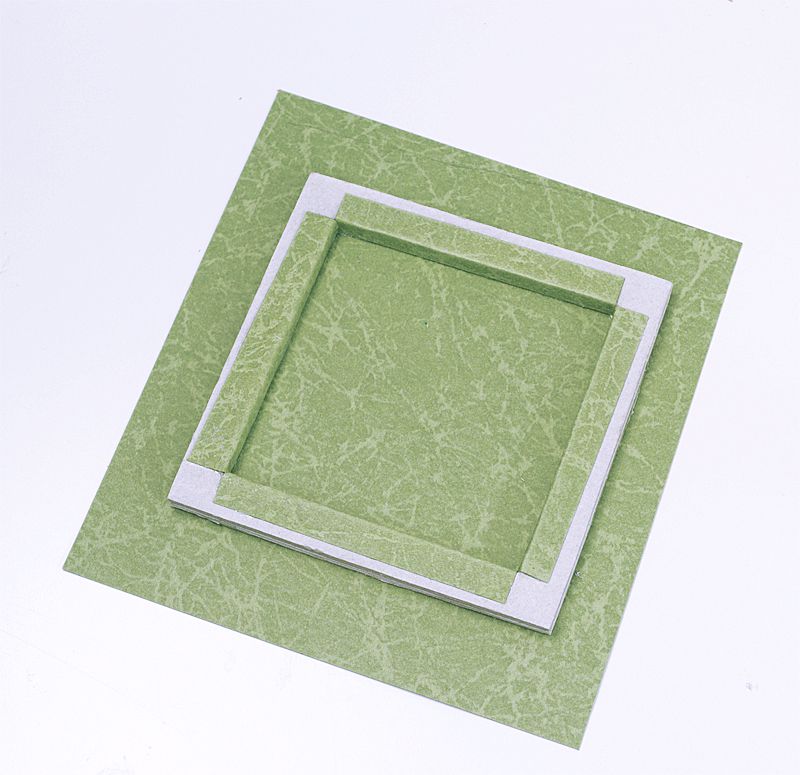

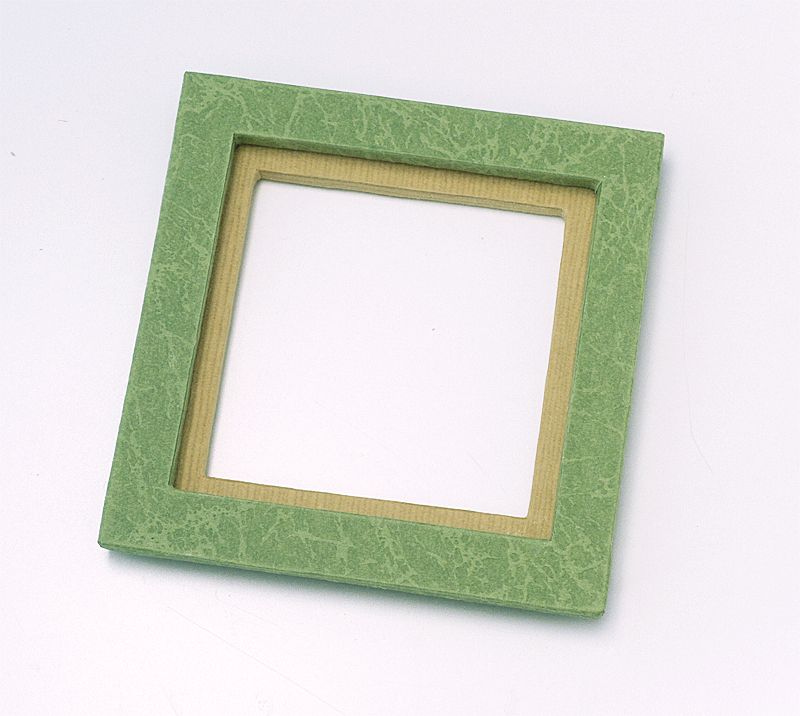

直径3.2cmのペンダントを入れるとして、上写真のような大きさの物を作ります。サイズは一例で、好みでフレームのサイズや幅、その内側のマットの幅などを自由に変更してみてください。

直径3.2cmのペンダントを入れるとして、上写真のような大きさの物を作ります。サイズは一例で、好みでフレームのサイズや幅、その内側のマットの幅などを自由に変更してみてください。

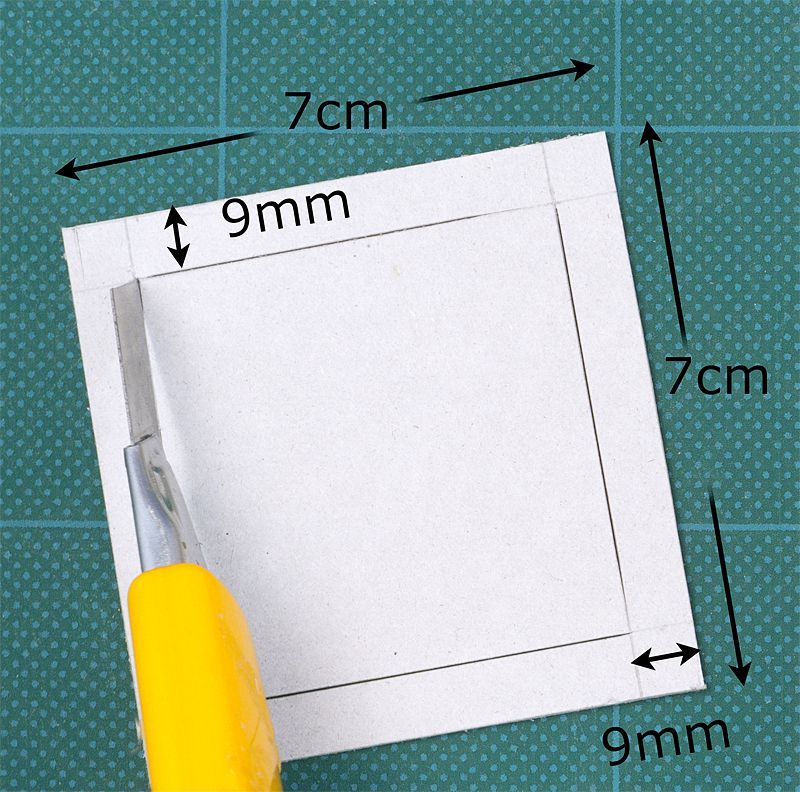

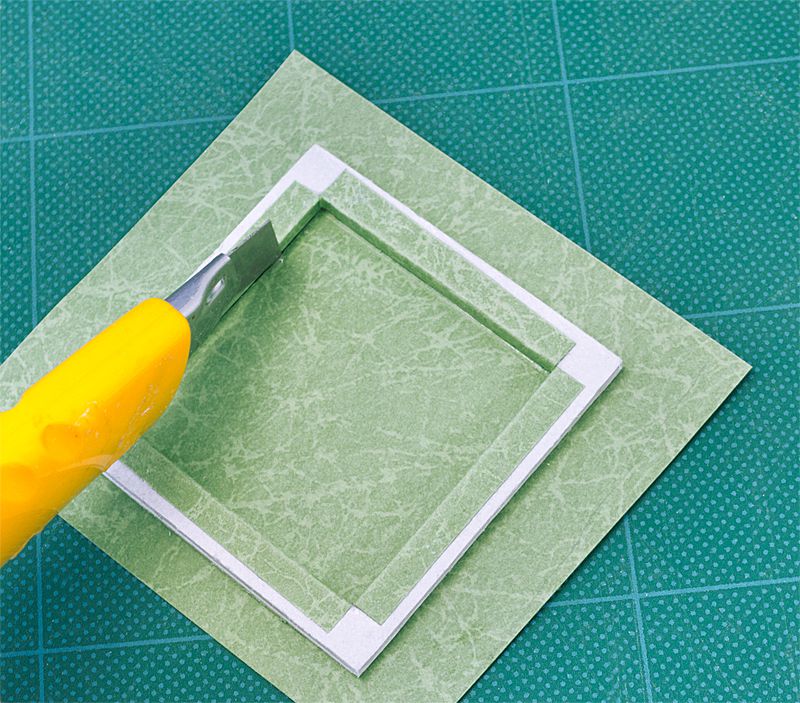

厚紙をフレームのサイズにカットします。特に内側の角の部分は、印ギリギリの所から刃を入れて丁寧に切り込みます。

厚紙をフレームのサイズにカットします。特に内側の角の部分は、印ギリギリの所から刃を入れて丁寧に切り込みます。

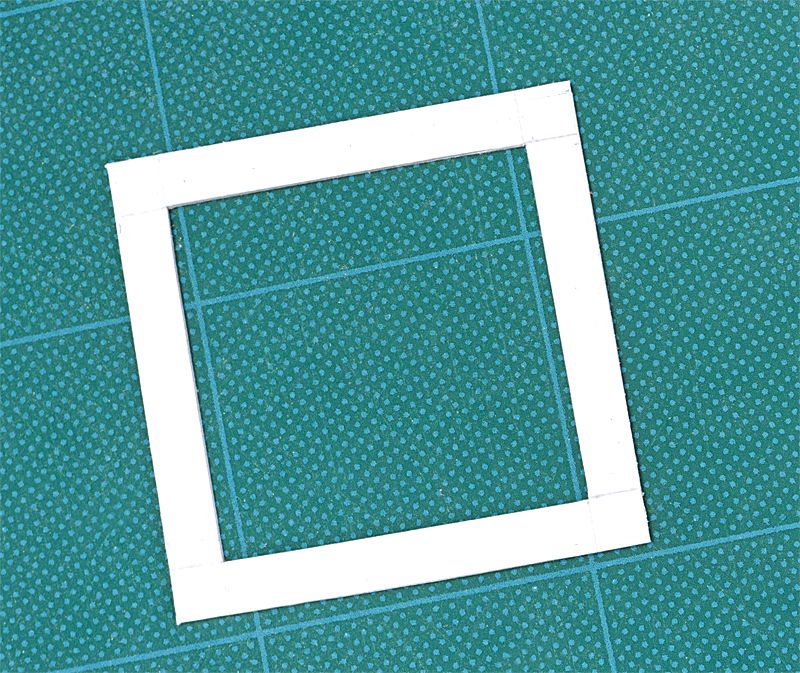

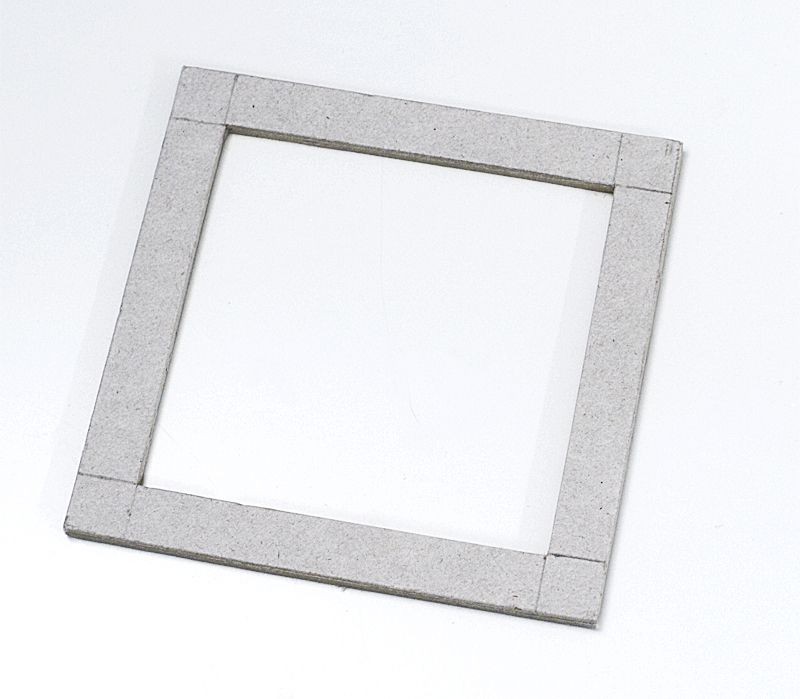

カットされた厚紙。1枚では厚みが薄いので、さらに別の厚紙に木工用ボンドや液体のりなどで貼り付けます。

カットされた厚紙。1枚では厚みが薄いので、さらに別の厚紙に木工用ボンドや液体のりなどで貼り付けます。

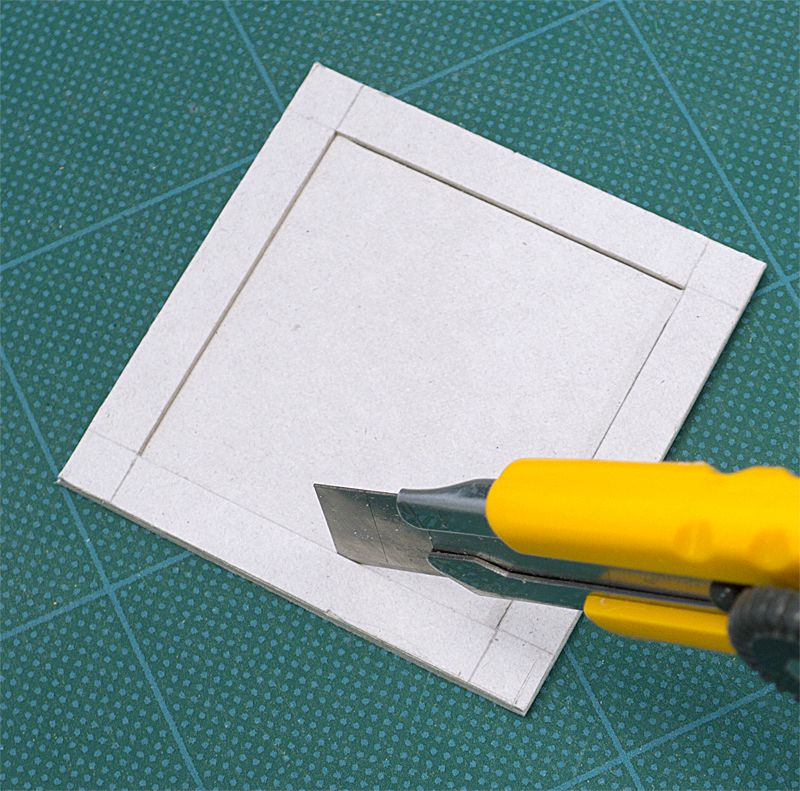

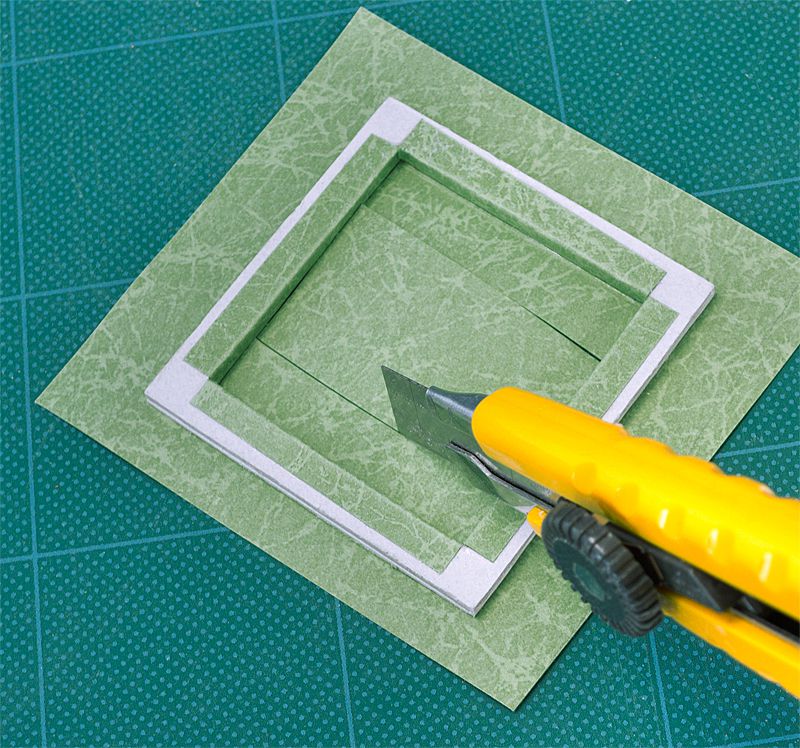

接着剤が乾いたら、2枚目の厚紙を1枚目の厚紙と同じ形にカットします。

接着剤が乾いたら、2枚目の厚紙を1枚目の厚紙と同じ形にカットします。

内側も切り抜きます。

内側も切り抜きます。

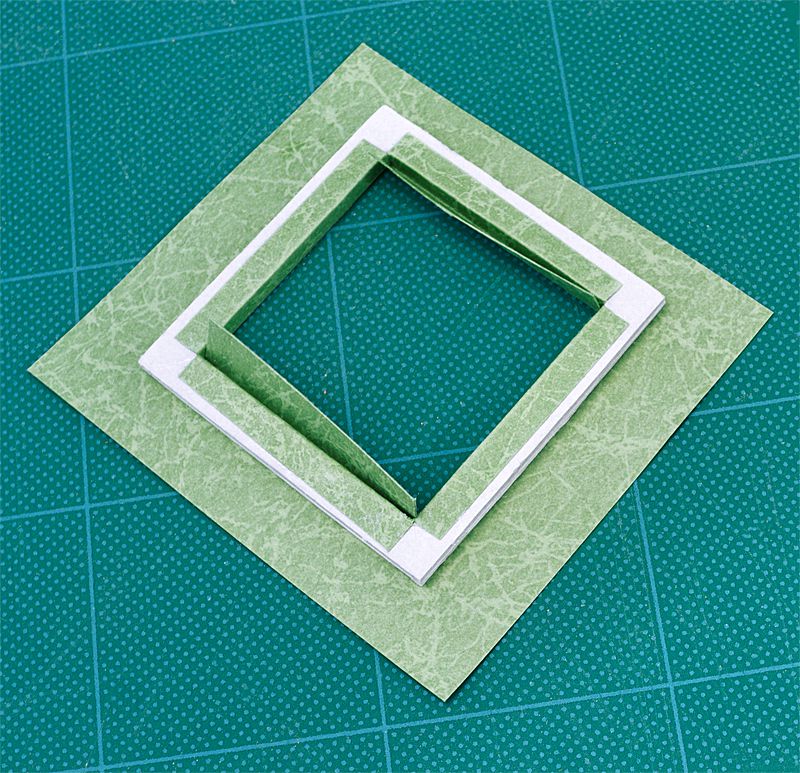

厚紙を2枚重ねたフレーム。好みの厚さになるまで、厚紙を貼っては切り抜く作業を繰り返します。

厚紙を2枚重ねたフレーム。好みの厚さになるまで、厚紙を貼っては切り抜く作業を繰り返します。今回は厚さ1mmの厚紙を3枚重ねています。

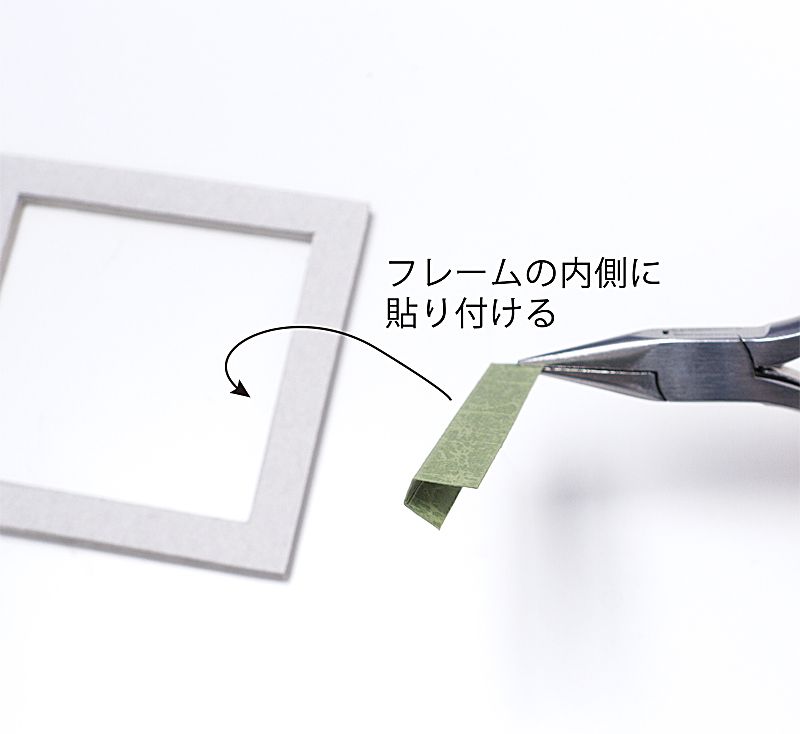

フレームの内側の厚み部分に、写真のような形に折ったカラーペーパーを貼り付けていきます。

フレームの内側の厚み部分に、写真のような形に折ったカラーペーパーを貼り付けていきます。

内側の一辺にぴったり合う長さになっているかどうか、はめて確認してから貼り付けます。

内側の一辺にぴったり合う長さになっているかどうか、はめて確認してから貼り付けます。

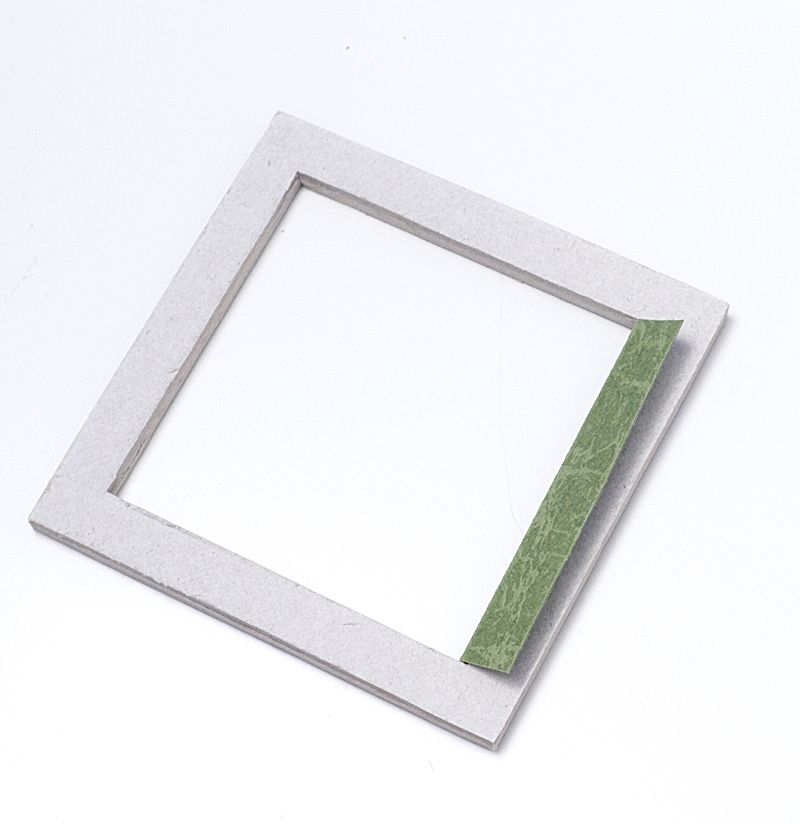

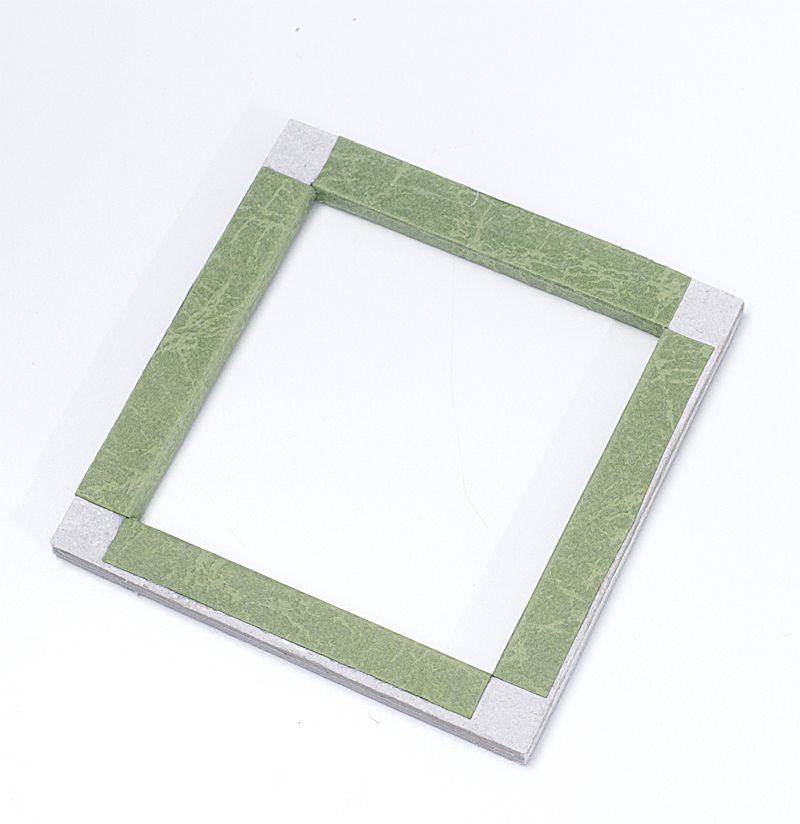

フレームの内側の四辺全部にカラーペーパーを貼り付けた状態。

フレームの内側の四辺全部にカラーペーパーを貼り付けた状態。

フレームの表側にカラーペーパーを貼ります。

フレームの表側にカラーペーパーを貼ります。

接着剤が乾いたら、フレームの内側に見えているカラーペーパーの向かい合う二辺のみ切り込みを入れます。フレームの厚みの部分に貼ったカラーペーパーを切らないように注意して作業します。

接着剤が乾いたら、フレームの内側に見えているカラーペーパーの向かい合う二辺のみ切り込みを入れます。フレームの厚みの部分に貼ったカラーペーパーを切らないように注意して作業します。

ここで、余談ですが、フレームの厚み部分に表側と異なる色のカラーペーパーを貼った場合は、フレームの内側に見えている部分の四辺とも切り込みを入れて、四角く切り抜いてしまいます。同じ色でカラーペーパーを貼った場合は、四角く切り抜かない方が、きれいに仕上がるので、内側の二辺のみ切り込みを入れています。

ここで、余談ですが、フレームの厚み部分に表側と異なる色のカラーペーパーを貼った場合は、フレームの内側に見えている部分の四辺とも切り込みを入れて、四角く切り抜いてしまいます。同じ色でカラーペーパーを貼った場合は、四角く切り抜かない方が、きれいに仕上がるので、内側の二辺のみ切り込みを入れています。

折り曲げるカラーペーパーの部分を適切なサイズにカットします。

折り曲げるカラーペーパーの部分を適切なサイズにカットします。

カットした部分を裏側に折り曲げて、接着します。

カットした部分を裏側に折り曲げて、接着します。

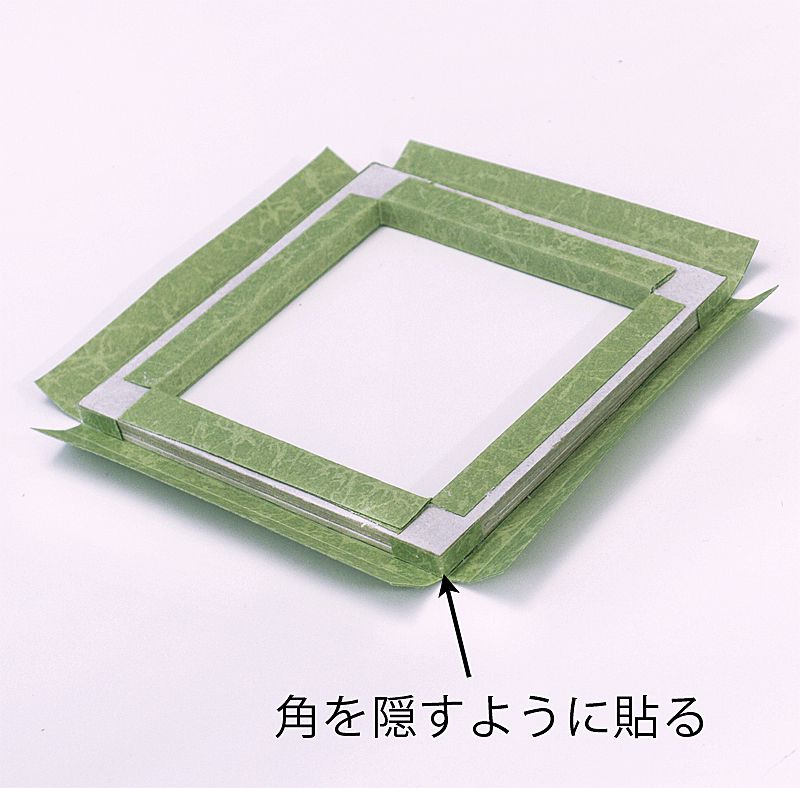

貼り付けたカラーペーパーの外側の角を切り落とした後、フレームの角を隠すようにカラーペーパーを細く切った物を貼ります。

貼り付けたカラーペーパーの外側の角を切り落とした後、フレームの角を隠すようにカラーペーパーを細く切った物を貼ります。

カラーペーパーの外側部分を貼り合わせます(裏側)。

カラーペーパーの外側部分を貼り合わせます(裏側)。

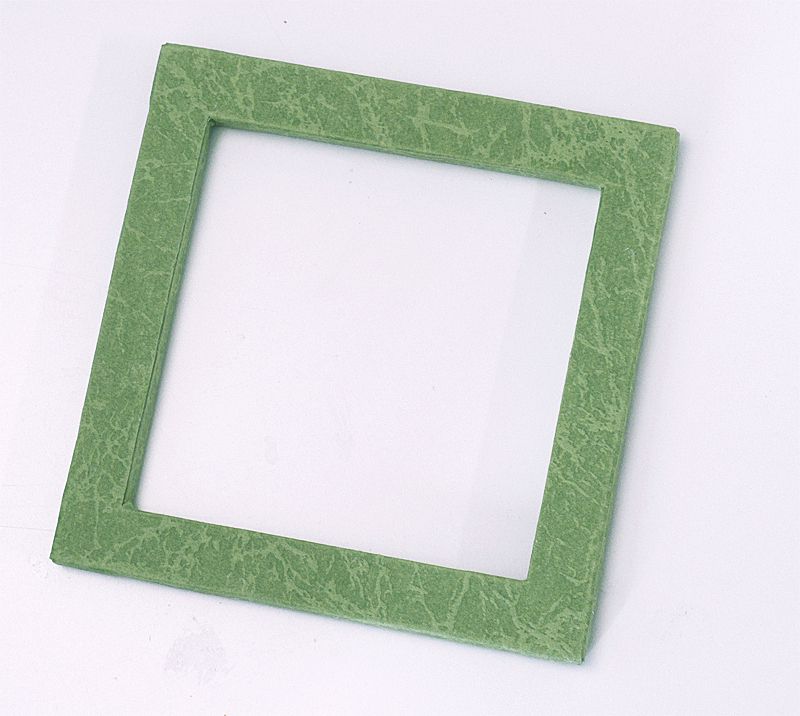

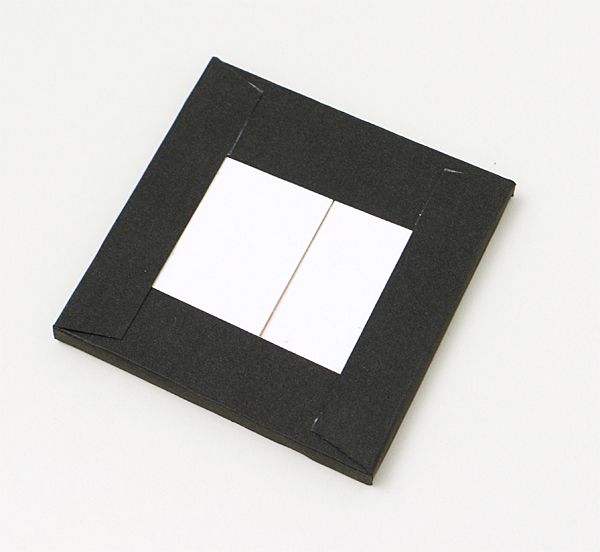

出来上がったフレーム(表側)。

出来上がったフレーム(表側)。

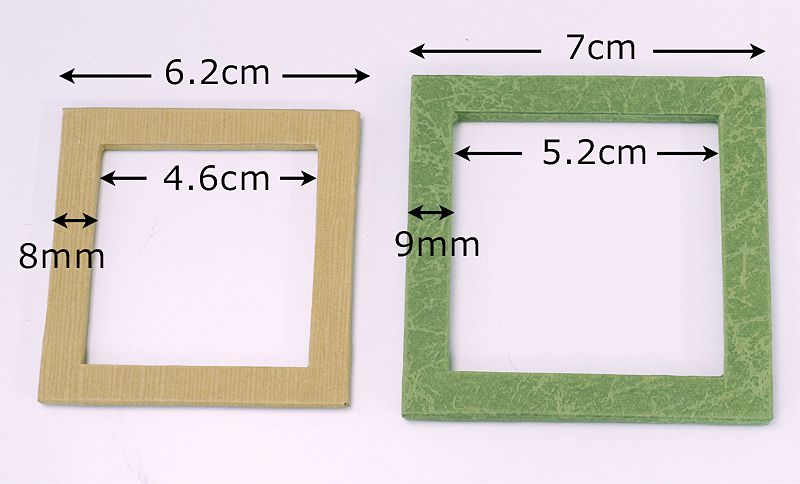

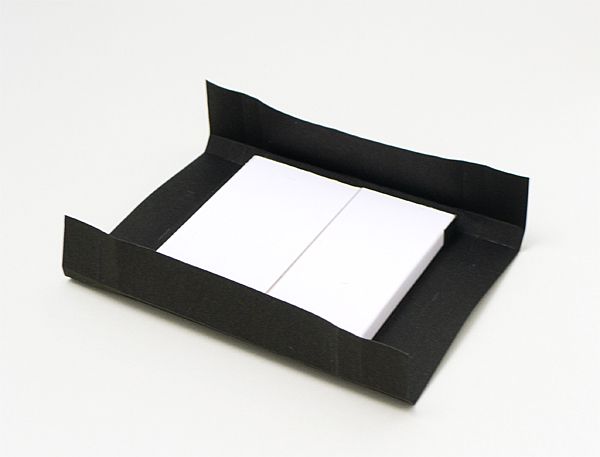

マット部分を作ります。上写真のサイズに作ると、フレームからマットが3mm幅で見えるように仕上がります。マットの厚みは作品によって変える方がいいです。今回は厚みが薄めのペンダントなので、1mm厚さの厚紙を2枚重ねて作っています。

マット部分を作ります。上写真のサイズに作ると、フレームからマットが3mm幅で見えるように仕上がります。マットの厚みは作品によって変える方がいいです。今回は厚みが薄めのペンダントなので、1mm厚さの厚紙を2枚重ねて作っています。

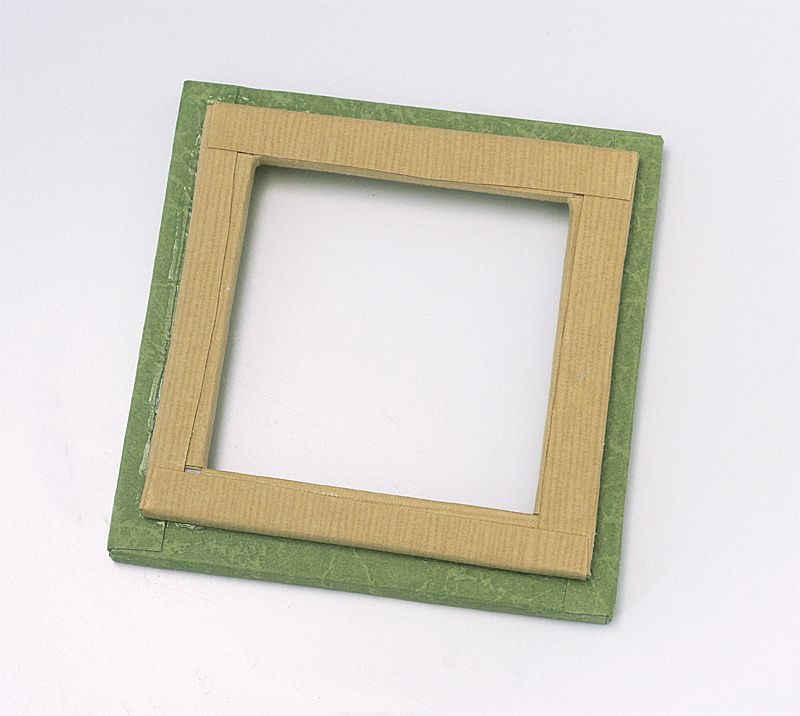

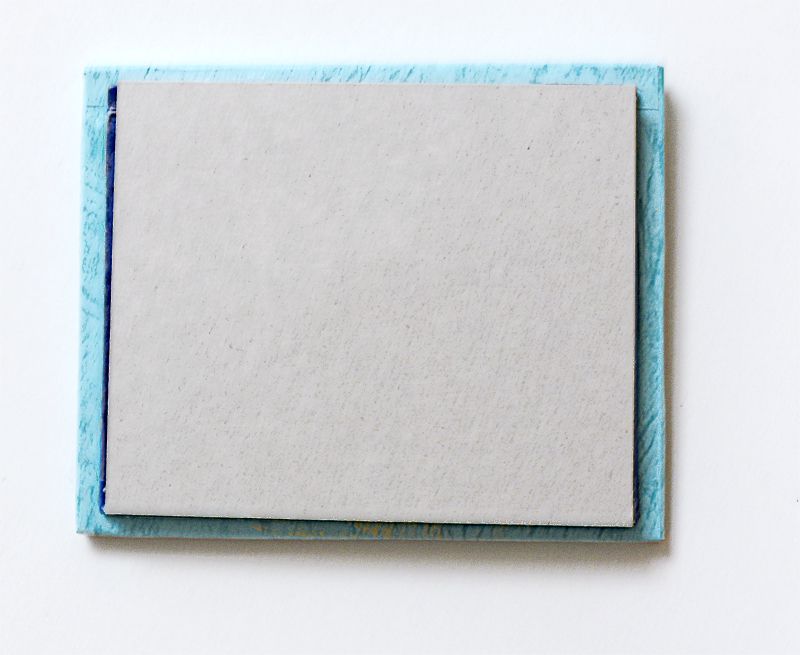

フレームの裏側にマットを貼り付けます。

フレームの裏側にマットを貼り付けます。

出来上がった物が上写真です。

出来上がった物が上写真です。

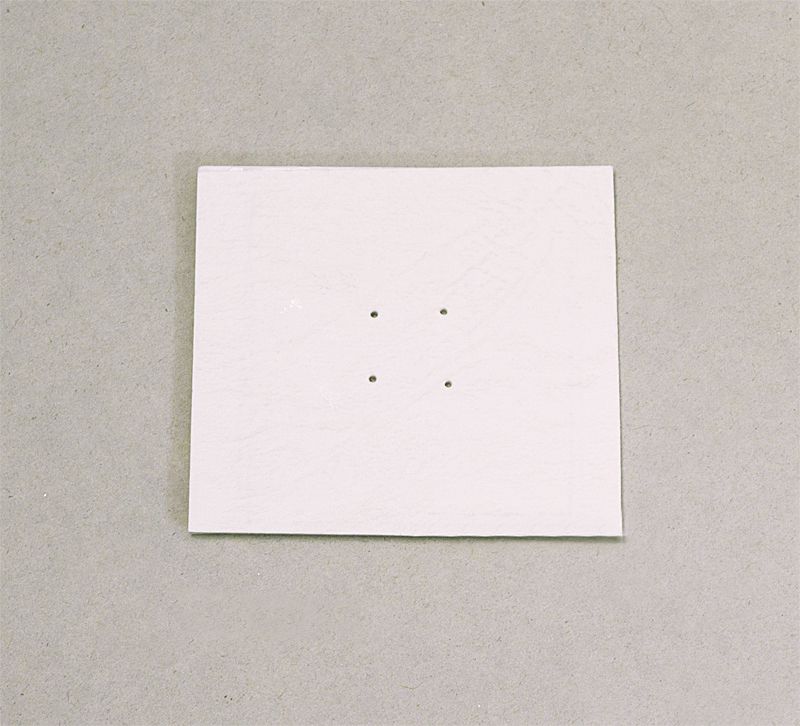

作品を固定する台紙を用意します。マットの窓のサイズより少し大きくします。作品を固定するための穴を開けます。作品が小さいので4箇所あれば十分です。

作品を固定する台紙を用意します。マットの窓のサイズより少し大きくします。作品を固定するための穴を開けます。作品が小さいので4箇所あれば十分です。

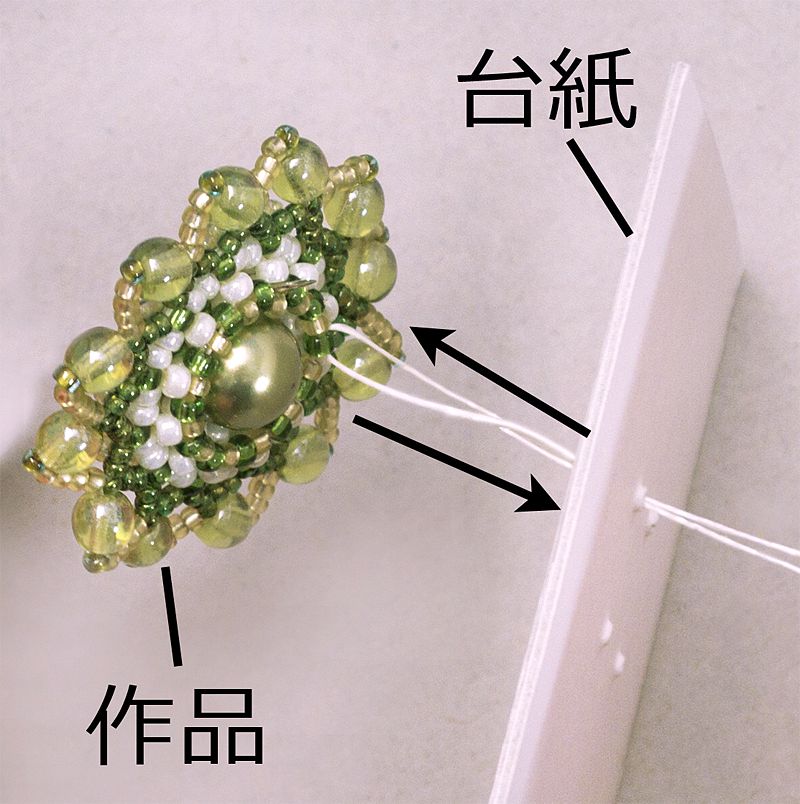

作品を台紙に固定します。上写真のように台紙の裏側から表に向かって糸を出し、穴に近い位置のビーズに糸を通して同じ穴から台紙の裏へ出ます。

作品を台紙に固定します。上写真のように台紙の裏側から表に向かって糸を出し、穴に近い位置のビーズに糸を通して同じ穴から台紙の裏へ出ます。この作業を4箇所の穴全部に行ったら、裏で糸を結んで始末します。

固定の仕方は、ビーズのドイリー(ビーズのマット)の飾り方 – (1)既成の額を使うも参考にしてください。

作品を台紙に固定した状態です。

作品を台紙に固定した状態です。

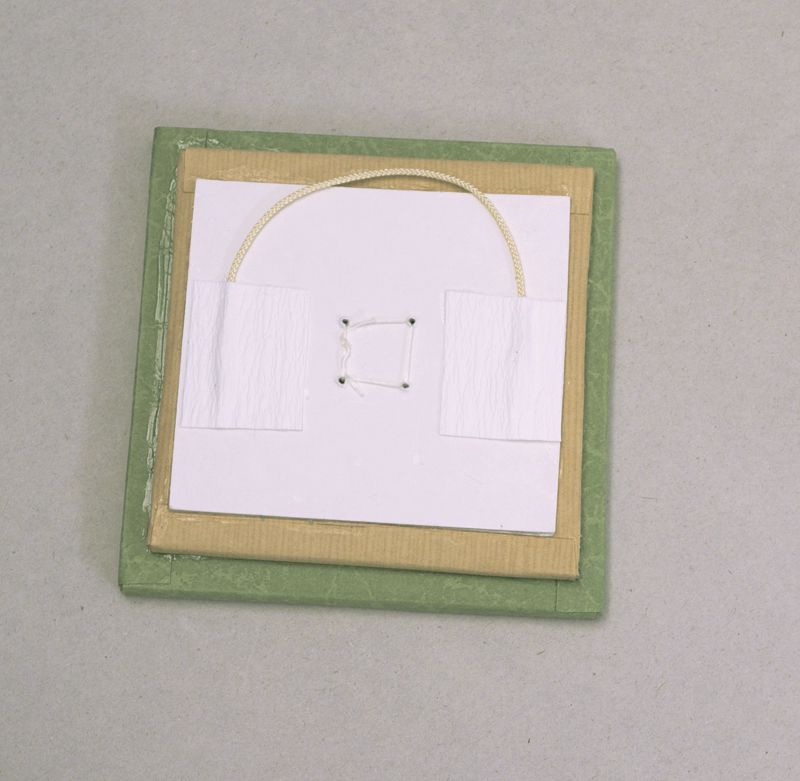

作品を固定した台紙をマットの裏側に貼り付け、額を吊るすためのひもを接着します。ひもの上に紙を載せて、その紙を台紙に接着するとうまく接着できます。

作品を固定した台紙をマットの裏側に貼り付け、額を吊るすためのひもを接着します。ひもの上に紙を載せて、その紙を台紙に接着するとうまく接着できます。

出来上がったミニ額です。フレームだけではなく、マットも作ると奥行きが出て、いい感じに仕上がります。

出来上がったミニ額です。フレームだけではなく、マットも作ると奥行きが出て、いい感じに仕上がります。

額が小さい場合は、その作品専用の額になることがほとんどですが、ある程度大きさのある額だと、別の作品に使いたい場合があると思います。その場合、作品を固定した台紙をマットから剥がすと、マット部分に貼ってあるカラーペーパーがはがれてしまい、次の作品に使えません。そこで、額を作る時にもうひと手間加えると入れ替えができるようになります。

額が小さい場合は、その作品専用の額になることがほとんどですが、ある程度大きさのある額だと、別の作品に使いたい場合があると思います。その場合、作品を固定した台紙をマットから剥がすと、マット部分に貼ってあるカラーペーパーがはがれてしまい、次の作品に使えません。そこで、額を作る時にもうひと手間加えると入れ替えができるようになります。

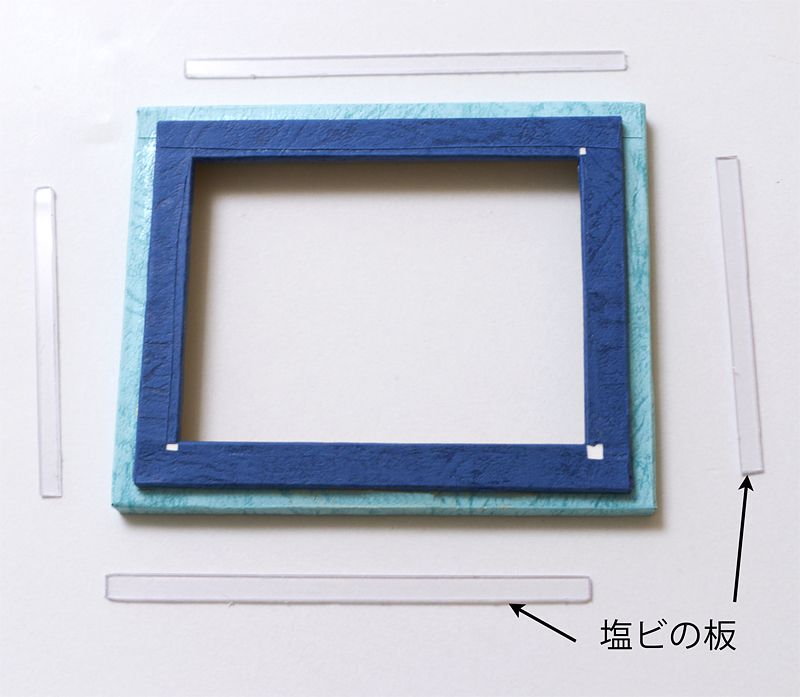

作品を固定する台紙と同じ厚みの塩ビなどのプラスチックの板を用意して、写真のように細く切ります。

同じ厚みの物がない場合は、プラスチックの板を2枚重ねたり、台紙の裏にもう1枚薄い紙を重ねるなどして調整します。

塩ビの板を作品を固定している台紙の外側に来るようにマットの裏側に接着します。

塩ビの板を作品を固定している台紙の外側に来るようにマットの裏側に接着します。上写真の赤枠の部分に作品を固定している台紙がはまります。

作品を固定している台紙を額にはめ込んでから、台紙を押さえる厚紙を裏から両面テープで、塩ビ板の部分に貼り付けます。こうすると、作品を入れ替えたい場合は、一番裏側の台紙を塩ビの部分から剥がすだけで済み、マットに貼った紙がはがれずに別の作品に使えます。

作品を固定している台紙を額にはめ込んでから、台紙を押さえる厚紙を裏から両面テープで、塩ビ板の部分に貼り付けます。こうすると、作品を入れ替えたい場合は、一番裏側の台紙を塩ビの部分から剥がすだけで済み、マットに貼った紙がはがれずに別の作品に使えます。

フラワーブローチ:縦5cm x 横7.5cm

フラワーブローチ:縦5cm x 横7.5cm額:縦10cm x 横12cm

ピンクの紙の上に、一辺を8mmずつ小さくした白い紙を貼った物をフラワーブローチを固定する台紙として使用しています。フレームとマットと合わせると、ブローチの配色とよく合って華やかさも出ます。濃い緑のマット部分はこの色の紙がなかったので、別の緑の紙で作った後、アクリル絵の具を塗って色を変えました。

左:扇形のペンダント:縦3.5cm x 横5.5cm 額:縦8.5cm x 横8.5cm

左:扇形のペンダント:縦3.5cm x 横5.5cm 額:縦8.5cm x 横8.5cm右:円形のペンダント:直径4cm 額:縦7.5cm x 横7.5cm

これは、フレームのみに台紙を貼っていますが、フレームの内側に表と違う色のカラーペーパーを貼って変化を付けています。ブルーの方は水色の紙の上に、一辺を4mmずつ小さくした白い紙を貼った物を台紙としています。

左:ブラウンのパールブローチ:直径2.9cm 額:縦7cm x 横7cm

左:ブラウンのパールブローチ:直径2.9cm 額:縦7cm x 横7cm右:小さなボトル:高さ:3.0cm、 直径:1.6cm 額:縦6.5cm x 横6.5cm

どちらも厚みのある作品なので、マットの厚みを5mmと分厚く作っています。

猫のブローチ:縦3.5cm x 横6.5cm

猫のブローチ:縦3.5cm x 横6.5cm額:縦8.5cm x 横10.5cm

フレームの内側の厚み部分をゴールドのアクリル絵の具で塗っています。台紙に草の形に切った緑の紙を乗せて動きのある感じに仕上げました。

フレームの内側の厚み部分をゴールドのアクリル絵の具で塗っています。台紙に草の形に切った緑の紙を乗せて動きのある感じに仕上げました。

ピンクシェルのフリンジブローチ:縦6.2cm x 横3.2cm

ピンクシェルのフリンジブローチ:縦6.2cm x 横3.2cm額:縦12.5cm x 横10cm

ブローチが優しい色合いなので、柔らかい雰囲気を出すために、ピンクの紙の上に、角丸長方形の白い紙を貼った物を台紙としています。

透かし模様のペンダント:縦4.5cm x 横4.5cm

透かし模様のペンダント:縦4.5cm x 横4.5cm額:縦8.7cm x 横8.7cm

ペンダントの形状に合わせるように台紙の四隅にブルーとグリーンの紙を貼ってみました。

(1)台紙に透明な板を重ね、透明な板の上側にマスキングテープを貼ります。出来上がりの縁取りとして見える幅の分だけを載せるようにして貼ることに注意します。

(1)台紙に透明な板を重ね、透明な板の上側にマスキングテープを貼ります。出来上がりの縁取りとして見える幅の分だけを載せるようにして貼ることに注意します。

(2)裏側へ折り返して貼ります。この時に、台紙と透明な板との間にすき間がなくなるように、ぴっちりと貼ります。

(2)裏側へ折り返して貼ります。この時に、台紙と透明な板との間にすき間がなくなるように、ぴっちりと貼ります。 (3)台紙と透明な板の間にドイリーを形を整えて置きます。

(3)台紙と透明な板の間にドイリーを形を整えて置きます。 (4)裏側へ折り返して貼ります。この時も、台紙と透明な板との間にすき間がなくなるように、ぴっちりと貼ります。

(4)裏側へ折り返して貼ります。この時も、台紙と透明な板との間にすき間がなくなるように、ぴっちりと貼ります。 (5)左側にマスキングテープを貼ります。この時は、余分な部分を切り落としておいてから、裏側へ折り返して貼ります。後で切ると上下に貼ったマスキングテープの部分まで切ってしまう可能性が高いからです。

(5)左側にマスキングテープを貼ります。この時は、余分な部分を切り落としておいてから、裏側へ折り返して貼ります。後で切ると上下に貼ったマスキングテープの部分まで切ってしまう可能性が高いからです。

(6)右側も同様にマスキングテープを貼って、裏側へ折り返して貼ります。出来上がりです。

(6)右側も同様にマスキングテープを貼って、裏側へ折り返して貼ります。出来上がりです。

(7)裏側の状態です。

(7)裏側の状態です。

壁に吊るしたい場合は、裏側にひもを貼り付けておきますが、写真のように、壁に立てかけて飾るのもいいですよ。

壁に吊るしたい場合は、裏側にひもを貼り付けておきますが、写真のように、壁に立てかけて飾るのもいいですよ。

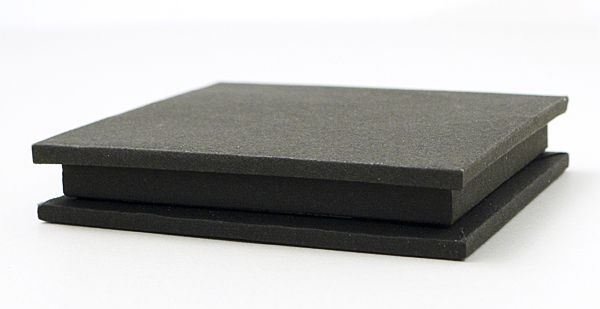

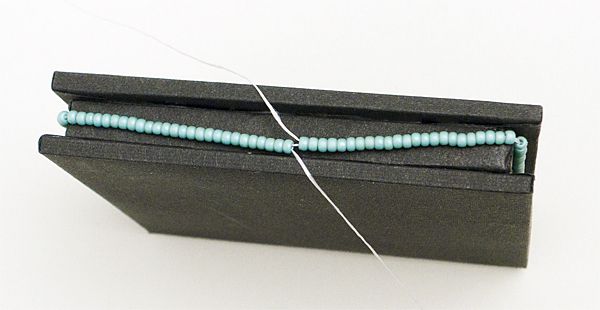

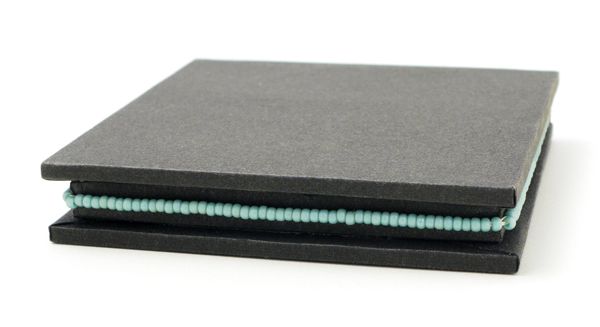

大きさの異なる3枚のパーツを貼り合わせて、このような基本の台を作ります。真ん中の段のパーツは、糸に通したビーズを巻き付けるために上下の2枚のパーツよりも小さくなっています。

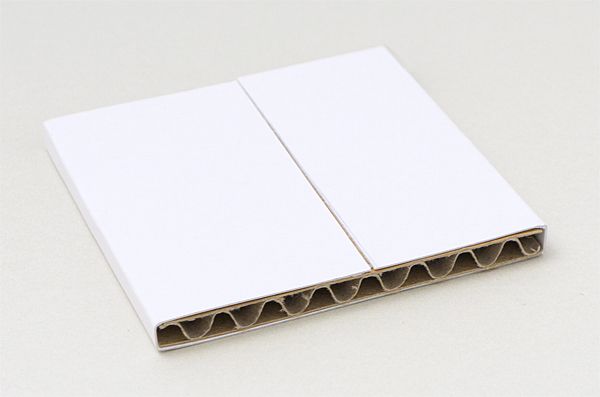

大きさの異なる3枚のパーツを貼り合わせて、このような基本の台を作ります。真ん中の段のパーツは、糸に通したビーズを巻き付けるために上下の2枚のパーツよりも小さくなっています。 段ボールにもいろいろな厚みがあります。(写真は上から厚みが1.5mm、3mm、5mmの物)

段ボールにもいろいろな厚みがあります。(写真は上から厚みが1.5mm、3mm、5mmの物) 真ん中の段のパーツ用に、厚さ5mmの段ボールを7cmx7cmの大きさに1枚切ります。

真ん中の段のパーツ用に、厚さ5mmの段ボールを7cmx7cmの大きさに1枚切ります。 接着は、ここ以降の作業も含めて両面テープや木工ボンドのどちらでも構いません。

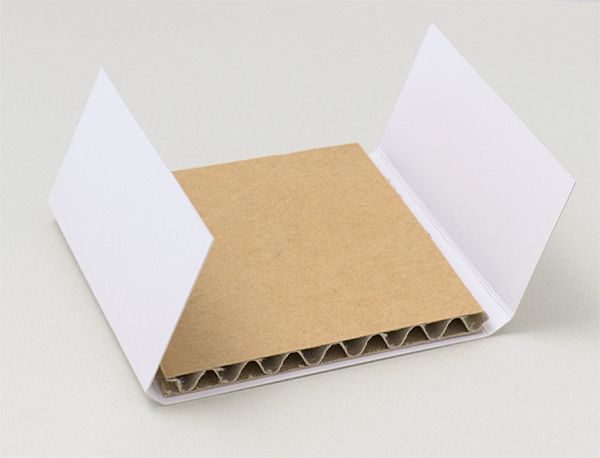

接着は、ここ以降の作業も含めて両面テープや木工ボンドのどちらでも構いません。 厚さ1.5mmの段ボールを7.5cmx7.5cmの大きさに2枚切ります。薄い段ボールはへこみにくいので、上下を厚紙で挟むように貼り付ければ大丈夫です。

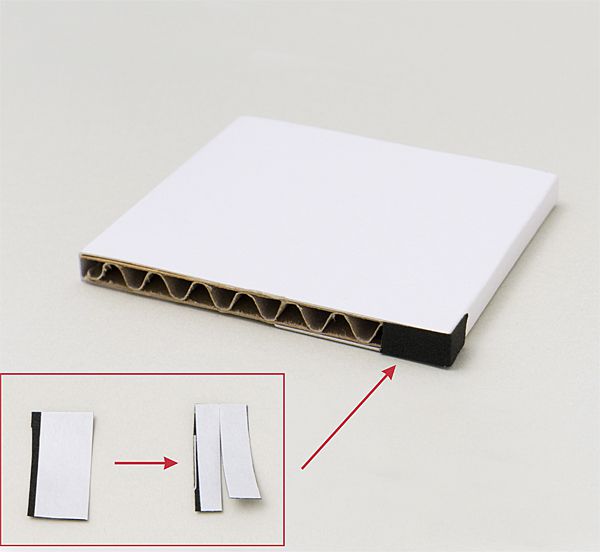

厚さ1.5mmの段ボールを7.5cmx7.5cmの大きさに2枚切ります。薄い段ボールはへこみにくいので、上下を厚紙で挟むように貼り付ければ大丈夫です。 角の部分に上質紙を細く切った物を貼り付けます。厚み部分がきっちり隠れる幅が必要です。両面テープを貼り付けてから必要な幅に切って貼ると作業しやすいです。

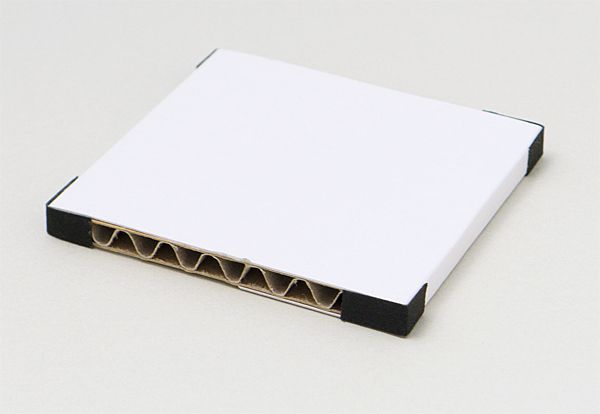

角の部分に上質紙を細く切った物を貼り付けます。厚み部分がきっちり隠れる幅が必要です。両面テープを貼り付けてから必要な幅に切って貼ると作業しやすいです。 残りの角にも上質紙を貼り付けます。この作業により、角のすき間から厚紙や段ボールが見えない、きれいな仕上がりになります。

残りの角にも上質紙を貼り付けます。この作業により、角のすき間から厚紙や段ボールが見えない、きれいな仕上がりになります。 薄い方にも貼り付けます。

薄い方にも貼り付けます。 出来たものを上質紙に載せて、包みやすいように折り目を付けます。

出来たものを上質紙に載せて、包みやすいように折り目を付けます。

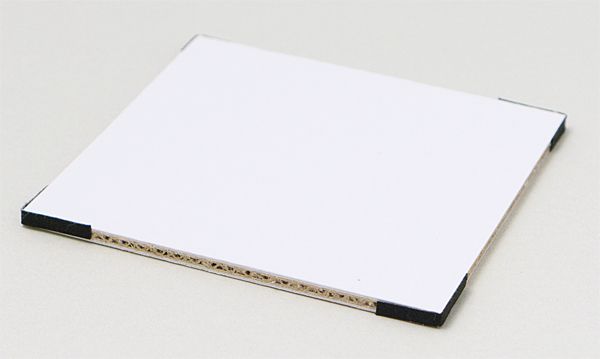

上質紙の角の部分を切り落とします。

上質紙の角の部分を切り落とします。 上質紙を厚紙に貼り合わせます。厚みの部分にも両面テープ(または木工ボンド)を貼るようにするときれいに仕上がります。

上質紙を厚紙に貼り合わせます。厚みの部分にも両面テープ(または木工ボンド)を貼るようにするときれいに仕上がります。 残りの箇所も貼り合わせます。

残りの箇所も貼り合わせます。 パーツの1枚が完成。

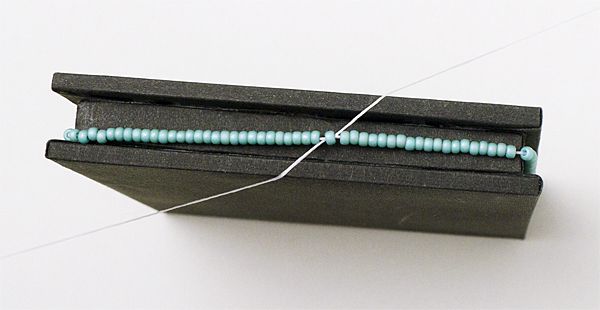

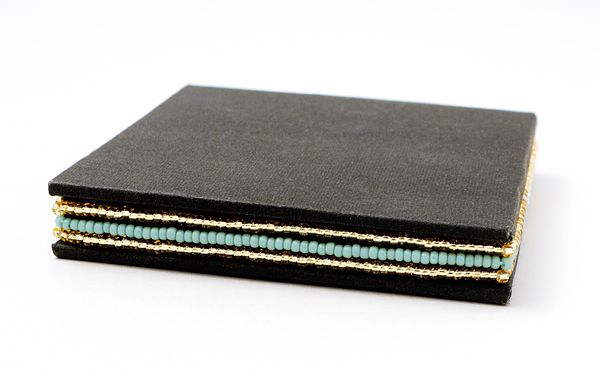

パーツの1枚が完成。 丸小シードビーズを糸に通し、基本の台の真ん中の部分に一周させて、ぴったり合う数を見つけます。

丸小シードビーズを糸に通し、基本の台の真ん中の部分に一周させて、ぴったり合う数を見つけます。 片方の糸をもう一周させるように全てのビーズに通します。もう片方の糸と本結びをして、よく糸を引っ張ります。

片方の糸をもう一周させるように全てのビーズに通します。もう片方の糸と本結びをして、よく糸を引っ張ります。 結んだそれぞれの糸をビーズの中に適度に通したら、切って始末します。

結んだそれぞれの糸をビーズの中に適度に通したら、切って始末します。 残りの2段も同様に作業して完成です。飾る作品に合わせて、いろいろなサイズで作ることが出来ます。

残りの2段も同様に作業して完成です。飾る作品に合わせて、いろいろなサイズで作ることが出来ます。 塩ビ板を載せると、艶のある塗りの台のような感じになります。厚さは1mmもあれば十分です。

塩ビ板を載せると、艶のある塗りの台のような感じになります。厚さは1mmもあれば十分です。

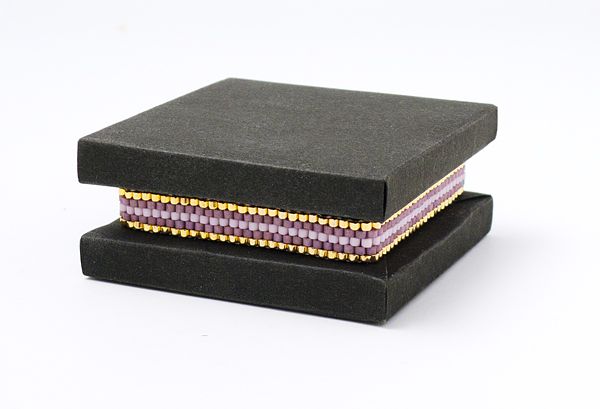

ビーズを編んで作った帯状の物を巻き付けてもいいと思います。写真の台は、真ん中の段がかなり小さいため、下2段のパーツを接着した後、ビーズの帯を輪の状態にしてはめてから、1番上のパーツを接着した方がいいです。

ビーズを編んで作った帯状の物を巻き付けてもいいと思います。写真の台は、真ん中の段がかなり小さいため、下2段のパーツを接着した後、ビーズの帯を輪の状態にしてはめてから、1番上のパーツを接着した方がいいです。

ビーズの部分は真ん中は丸大シードビーズ、上下の段は特小シードビーズを使っています。

ビーズの部分は真ん中は丸大シードビーズ、上下の段は特小シードビーズを使っています。